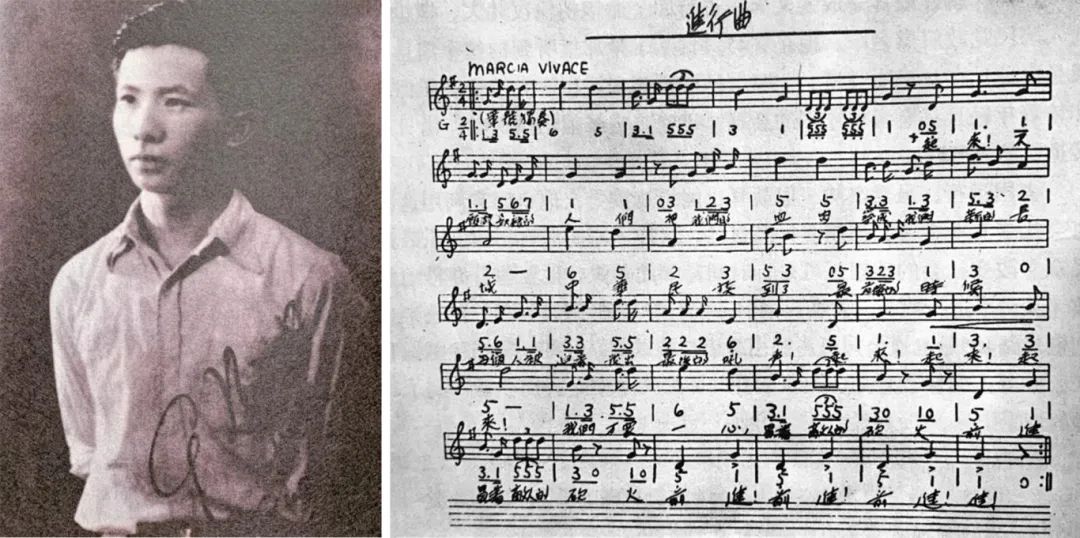

左图为20世纪30年代的聂耳。右图为《义勇军进行曲》手稿。中共云南省委党史研究室供图

勇立潮头的奋楫者

1912年,在辛亥革命胜利的欢呼声中,聂耳出生于云南昆明一个清贫的中医世家。聂耳原名聂守信,字子义(紫艺),幼年失怙,家境艰难,但自幼刻苦努力,成绩优异,品学兼优。

此时的云南和全国一样,社会矛盾尖锐,但新的革命力量正在破土萌生,救亡图存、振兴中华成为时代主题。聂耳的斗争精神在学生时代即已显露。在求实小学求学期间,他率领同学开展护校行动,校长颁发了褒状,赞其“具有健全之精神”。1925年,聂耳入学云南省第一联合中学。这一时期,正是昆明学生爱国运动高涨的时期,聂耳的革命意识开始觉醒。他大量阅读进步书籍报刊,积极参与反抗帝国主义暴行、支援“五卅”受难工人宣传和募捐演出等革命活动。

1927年,聂耳考入云南省立第一师范学校,开始关注马克思主义,在他的日记中,抄录了关于马克思生平的简介,写着“今天早晨我读马克思的文章”。就在这一年,蒋介石集团悍然发动四一二反革命政变,大革命从高潮走向失败。为了扼杀革命力量,云南地方当局策动了“清共”计划。目睹了赵琴仙、陈祖武、罗彩等共产党人慷慨就义的壮烈情景,年轻的聂耳内心深受触动。

在对国家与个人前途命运的思考中,青年聂耳坚定地选择了斗争。他参加了中国共产主义青年团外围组织,广泛阅读革命书籍,从中汲取思想养分和奋斗力量。1928年,16岁的聂耳加入了中国共产主义青年团,立志“打倒恶社会建设新社会”。这种坚强的革命意志贯穿其学习、生活、创作和革命活动。

为响应中共组织到部队去“开展兵运工作”的号召,1928年,聂耳投笔从戎,但这一尝试仅半年即告结束,聂耳回到省立一师继续求学。他在日记中写道:“虽然理想是直线的,事实是曲线的,但我还要在探索真理的道路上继续勇往直前地走下去,决不会因遇到困难和挫折而停止。”后因参加进步活动,聂耳被列入军阀政府的“黑名单”。1930年,聂耳远走上海。

“怎样去做革命的音乐?”聂耳进一步思考。甫至上海,他就加入了党领导的进步群众组织“上海反帝大同盟”,投身革命的洪流中。1932年,聂耳发表了系列革命现实主义观点的艺术评论文章,对社会音乐现状提出批判。这些文章不被他供职的明月歌舞团负责人所理解,聂耳毅然离开上海,只身奔赴北平。在北平,聂耳热情地参加了左翼文化活动,进一步确定了自己的人生方向,他在日记中写道:“北平生活是把我泛滥洋溢的热情与兴趣注入正流的界堤。”

1933年初,经田汉和赵铭彝介绍,聂耳加入中国共产党。从此,他以一个无产阶级战士的姿态站在斗争的前列,走上一条在党的大众文艺方针指引下的革命之路。短短几年内,聂耳创作了多首歌曲,并迎来了他的“音乐年”,开创了革命歌曲创作的一代新风。

1935年2月,聂耳主动请缨,担当起电影《风云儿女》主题歌《义勇军进行曲》的谱曲任务。5月,《风云儿女》在上海首映,主题歌《义勇军进行曲》成为一支战斗的号角,点燃了各阶层儿女抗日救国的爱国激情。

然而,聂耳年轻的生命却在最绚烂时戛然而止。7月17日,聂耳在日本藤泽海滨游泳溺亡,“像暴风雨前的一只海燕,骤然而来,倏然而去”。

云南省爱国主义教育基地——玉溪市聂耳文化广场。潘泉/摄

革命音乐的先锋向导

“将音乐献给人民,服务于人民的革命斗争,以他卓越的音乐活动,成为中国无产阶级革命音乐的一位开路先锋”,周巍峙这样评价聂耳。

聂耳提出,艺术创作“是代替着大众在呐喊”。他经常深入劳苦大众中,聆听劳动者的心声,把人民大众作为艺术表现的主要对象,作为历史的创造者予以热情的歌颂和赞扬。

为创作《码头工人歌》,聂耳深入观察码头工人的劳动生活,把切身的感受和劳动号子声谱写到歌曲里。为创作《大路歌》,他和工人一起顶着烈日拉铁磙,在尘土飞扬的路上喊起响亮的号子。创作《新女性》时,他经常踏着晨霜夜露,去沪西的纱厂体验女工的生活。

作为革命音乐先锋,聂耳以音乐的形式整体性呈现了中国工人开始觉醒的阶级力量,以超过三分之二的作品反映劳动群众的生活和思想感情。在《打砖歌》中,打砖工人“血水汗水都流干”的艰辛和愤慨被刻画得入木三分。《码头工人歌》描述出码头工人心中蕴藏的愤怒和巨大的反抗力。《大路歌》表现出筑路工人满怀热忱的激情和胜利乐观的信心。《卖报歌》深刻呈现了穷苦孩子面对艰苦生活的坚强及对明天的美好憧憬。《毕业歌》展现了青年成为社会栋梁、担负起天下兴亡的志向。

这一时期,抗日救亡歌咏运动在全国各地拉开序幕,呈现出“有人烟处,即有抗战歌曲”的歌咏景象。聂耳作为歌咏运动的代表人物,创作了《前进歌》、《自卫歌》、《义勇军进行曲》等十余首救亡歌曲。

随着歌咏运动的高涨,聂耳的歌曲广泛传播,极大地促进了中国人民的觉醒,燃起了中华民族的抗日热情,成为战斗的号角。音乐成为一种激发人民的民族自尊心、自信心和爱国热情的奋勇抗敌的战斗武器。

唤醒国魂的时代鼙鼓

1931年九一八事变,中华民族到了最危险的时刻。国家需要革命性的音乐唤起全国人民的爱国热忱,人民需要慷慨激昂的歌曲发出“不做亡国奴”的怒吼,时代需要战斗性的歌曲奏响战斗的号角。聂耳以其鲜明的革命实践品格,立志“要写一首中国的《马赛曲》”。

聂耳和田汉两位杰出的音乐家再次开始了伟大的合作。1935年,田汉在被捕前匆匆写下抗战电影《风云儿女》主题歌《义勇军进行曲》的歌词。当聂耳听说电影有一首主题歌时,主动承担了谱曲任务。

他在自述中写道:“我写这首曲子的时候,感情很激动,创作的冲动就像潮水一样从思绪里涌出来,简直来不及写,一气呵成,两夜工夫就写好了。”为了使曲调节奏更有力,聂耳找来《风云儿女》导演许幸之、孙师毅等一道切磋、研讨,集思广益。很快,他在日本完成曲谱定稿并寄回上海。

1935年5月,《风云儿女》上映,《义勇军进行曲》作为电影主题歌正式呈现在世人面前,在片头和片尾处两次响起。电影从上映第一天起就场场爆满,出现了银幕上下一起高歌《义勇军进行曲》的动人场面。随着电影的放映,《义勇军进行曲》迅速唱响全国。

《义勇军进行曲》成功地实现了聂耳的创作初衷。它紧密结合时代的需要,鲜明地反映了中国人民坚决要求反帝爱国的坚强意志。它铿锵有力的节奏和刚毅激昂的旋律跳动着时代的脉搏,号召和激励着无数中国人为了胜利奋勇前进。

随着世界反法西斯战争的全面展开,《义勇军进行曲》超越了国界,具有了世界性、民族性和时代性意义,成为世界反法西斯阵营的国际战歌。

1949年10月1日,《义勇军进行曲》作为国歌第一次在天安门广场响起。这首承载中华民族苦难史、忧患史、团结史、奋进史的战歌、军歌,在这一刻获得了全新的生命意义,成为坚不可摧、不可逾越、前所未有的精神长城。2004年,“中华人民共和国国歌是《义勇军进行曲》”正式写入宪法。2017年,《中华人民共和国国歌法》经全国人大常委会表决通过。

聂耳这个名字,伴着《义勇军进行曲》的雄壮音韵载入史册,弦歌百代,永示壮图。

(执笔:何燕)

来源:《云岭之窗》杂志

编辑:王一帆

审核:范贵海、郭超、张正、李斌